抗战爆发后,裴石民离开生活了12年的上海回到宜兴,却遭遇县城沦陷、家产被毁的困境。即便在逃难与动荡中,他仍坚守艺人气节,汉奸索壶被拒,日本人的邀请被拒,宁愿生活困顿,也要守护民族尊严。

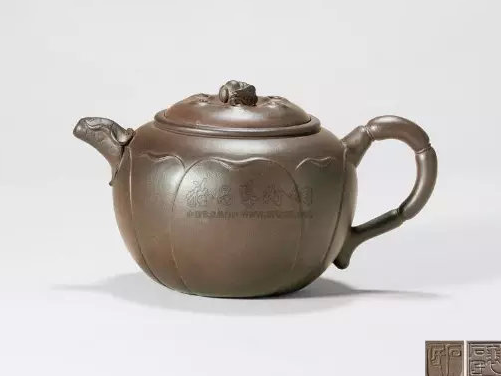

裴石民棋形平圆壶

抗战胜利后,紫砂生意稍有复苏,他创作的棋形平圆壶、荷花蜜蜂壶、松鼠葡萄壶等作品,成为乱世中的艺术微光。至1949年,整个丁蜀镇坚持紫砂制作的艺人仅剩20余人,行业濒临断层。

裴石民荷花蜜蜂壶

新中国成立后,紫砂艺术迎来新生。1950年,政务院副总理黄炎培电召裴石民赴京商议振兴名产,虽因大病未能成行,但这份重视已让老艺人感受到温暖。

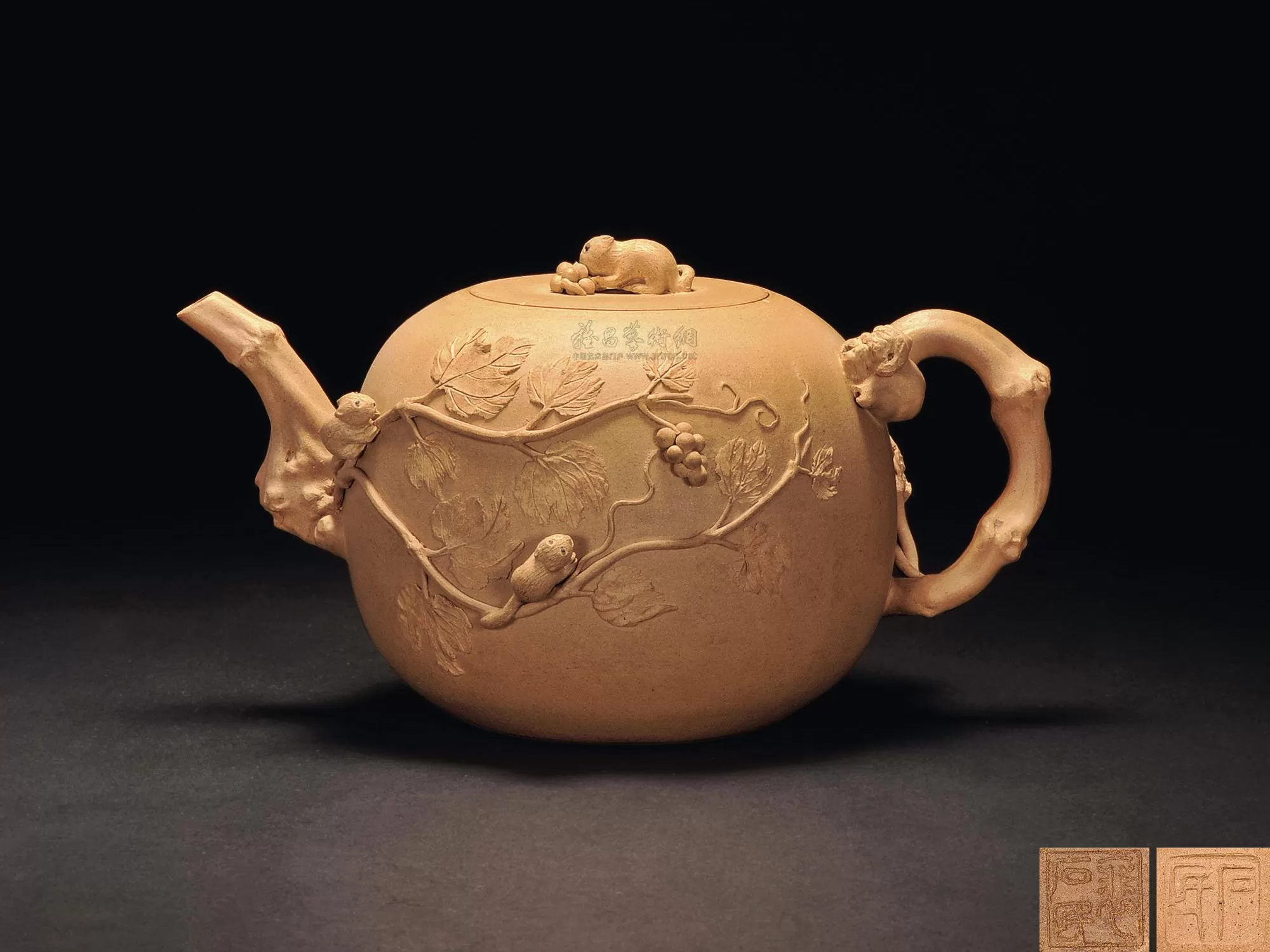

裴石民松鼠葡萄壶

1954年10月,政府组织裴石民、吴云根、朱可心等7位艺人组建紫砂工场,隶属于汤度陶业生产合作社。12月17日,裴石民写下入社申请,从此开启后半生的厂内创作生涯。

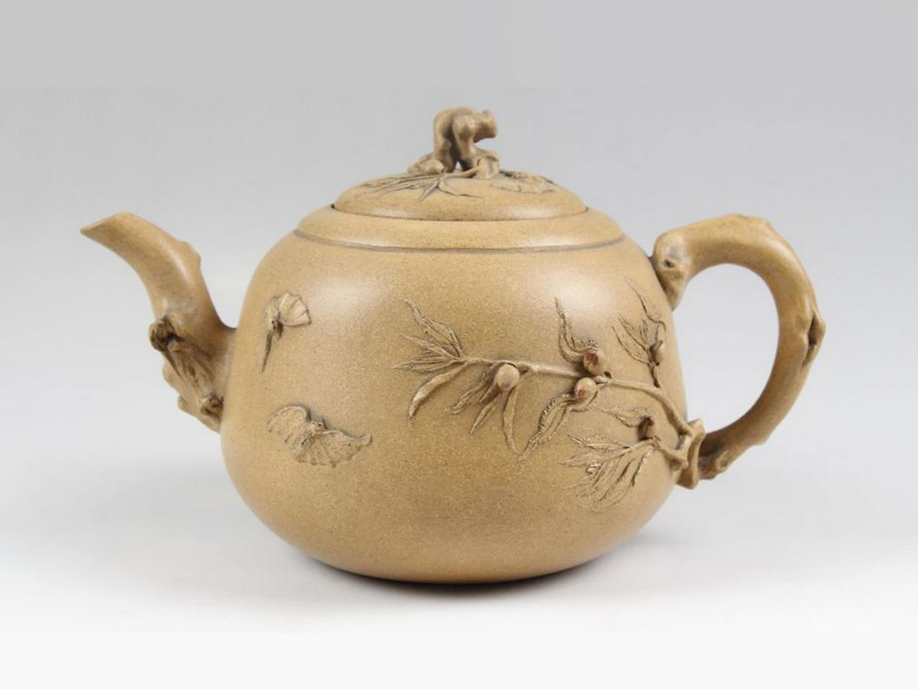

裴石民松段茶具(南京博物院藏)

1953年,他的松段茶具在“华东民间艺术观摩展览”中脱颖而出。这套作品以古松为形,壶身淡黄色似木质,外壁贴紫泥仿树皮,断枝瘿节间点缀碧绿松针,一壶四杯一茶盘各具情态,叠放时宛如生机盎然的松树。最终,这套茶具从3000件展品中入选《华东民间艺术》画册,成为唯一入选的紫砂作品,现藏于南京博物院。

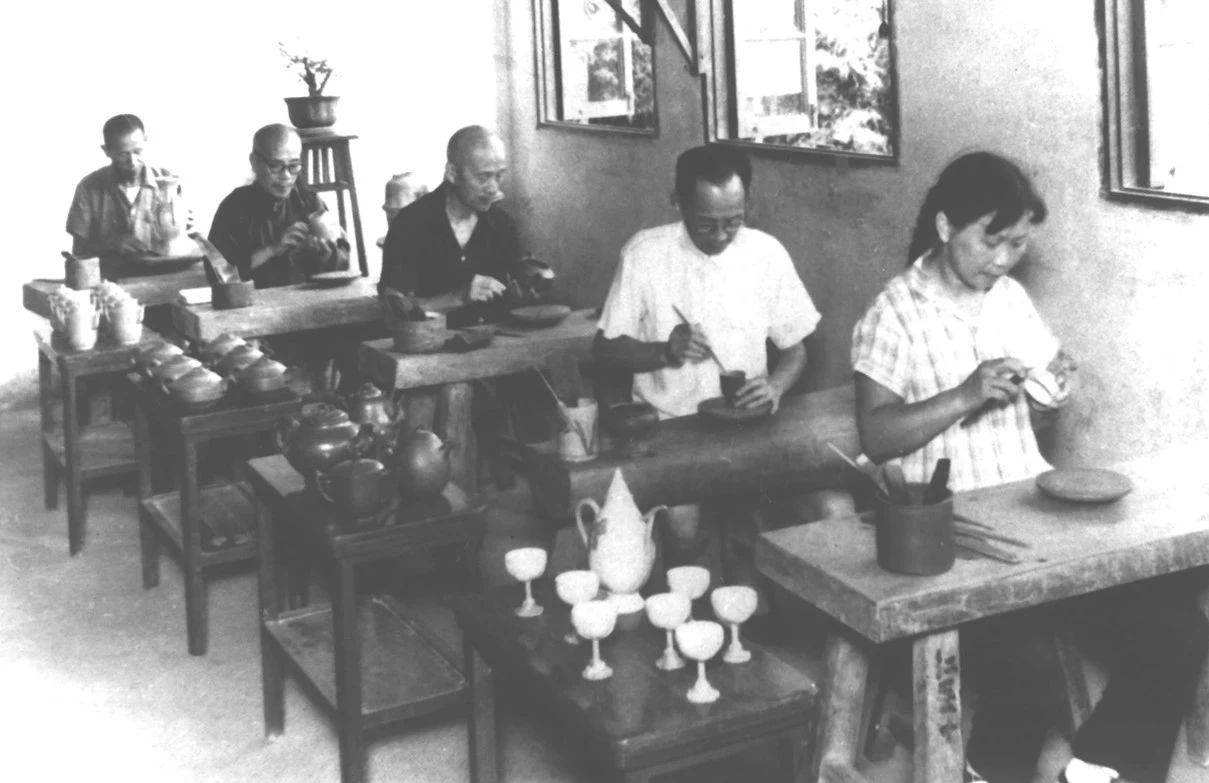

老艺人们在紫砂厂制壶老照片

(摄于1956年,从前往后依次为蒋蓉、裴石民、吴云根、王寅春、陈福渊)

1956年,江苏省政府将裴石民等7人确认为紫砂老艺人,为供春壶配盖的事迹被写入评定材料。这一年,毛泽东发表《加快手工业的社会主义改造》文章,强调保护老艺人,紫砂工艺厂迎来学徒潮。

裴石民在制作螃蟹

起初未带徒的裴石民,因紫砂螃蟹在南洋颇受欢迎,为出口创汇,于 1957年带领20余名学徒专攻此艺。他制作的螃蟹栩栩如生,曾让捷克贵宾误以为活物,足见技艺之精妙。

裴石民五蝠蟠桃壶

这一时期的裴石民进入创作井喷期,作品涵盖四方松鹤瓶、南瓜壶、五蝠蟠桃壶、石鼎壶、鱼罩壶等诸多品类。他与范正根、施福生流水作业制作松鼠葡萄壶,又独自创作蟹盘、蚕桑杯,将生活意趣融入紫砂。

裴石民蚕桑杯

在1958年的回忆录中,他写道:“我只有努力生产,拿自己五十年来的经验教给下一代……平时(对学徒)如同子女(一样爱护),在工作上要互相学习。”这份赤诚让他获评建设社会主义积极分子代表。

裴石民授徒

作为技术辅导,裴石民毫无保留地传授技艺。中国陶瓷艺术大师何道洪回忆:“恩师将秘藏的陈鸣远真品及各类茗壶、文玩逐一让我观摩,讲述创作心得,使我终身受益。他说‘ 做好紫砂先要有兴趣,趣从何来?从草草木木,蹦蹦跳跳的生活中捕捉’。”

裴石民螃蟹荷叶盘

谈碧云老师则难忘学做蟹盘的经历:“裴先生教我们蟹毛要撕得清爽,尖刺要有力度,蟹爪要紧扣田螺,活蟹才不会脱空。”严谨的教学态度与高深造诣,让他成为当时行业里唯一被称为“先生”的艺人。

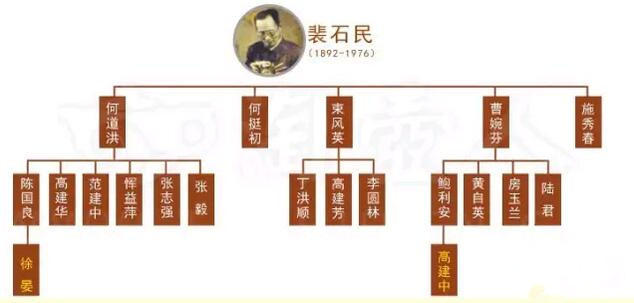

裴石民的弟子

他不仅传授技艺,更将家中珍藏的明代紫砂工艺品图片赠予厂陈列室。汪寅仙、何道洪、曹婉芬、何挺初等后来的国家级、省级大师,都曾受其教导,感恩于心。

这段时期,裴石民的艺术达到巅峰,作品兼具实用与审美,将紫砂从实用器皿推向艺术高度,而他播撒的技艺火种,也为紫砂行业的复兴奠定了根基。