越窑秘色瓷,诞生于九世纪中期至十世纪中期的慈溪上林湖窑址群,凭借匣钵装烧技术的运用以及器型、釉色的独特魅力,成为中国陶瓷艺术的巅峰之作。

自中晚唐起,越窑青瓷地位因技术进步而提升,秘色瓷更是脱颖而出,不仅大量供给吴越王室,还成为外交活动中的重要进贡物品,见证着不同政权间的交往与贸易。

如今,各大博物馆珍藏的越窑秘色瓷,犹如一把把钥匙,将为我们打开那扇通往古代辉煌制瓷工艺与丰富历史文化的大门,下面就让我们一同走进这些珍贵藏品的世界。

一、故宫博物院

1.越窑秘色瓷执壶

壶撇口、束颈、溜肩、鼓腹,腹下收敛,浅圈足。圈足上留有五个支烧痕。颈部一侧置八棱短流,另一侧口、肩之间置曲柄。内、外施釉,釉色青中闪黄,釉层品莹透澈,釉面开细小纹片。

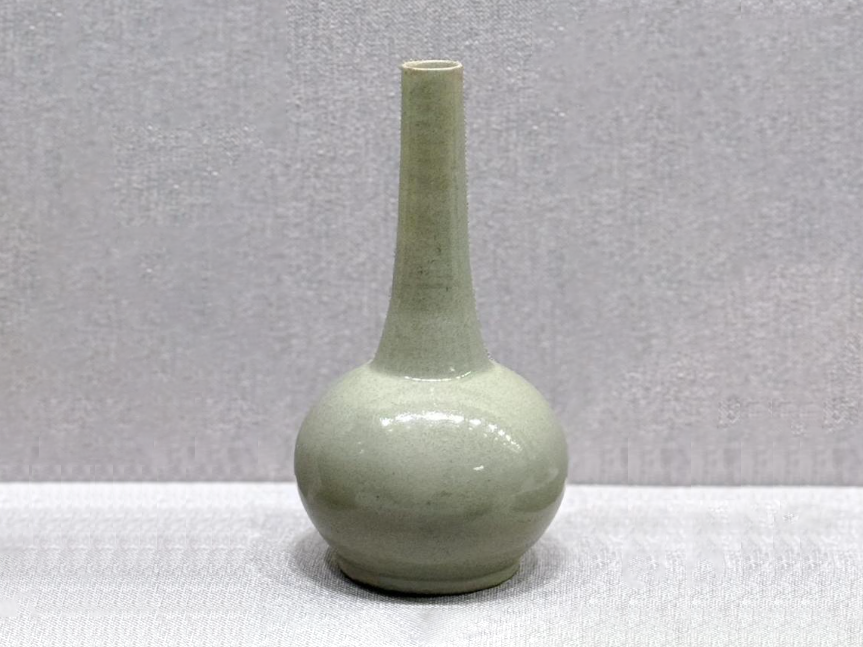

2.越窑秘色瓷净瓶

瓶口微敛、细长颈、鼓腹、浅圈足。内、外施青釉,釉层薄而均匀。此瓶造型优美,器形完整,作工精湛,具有唐代秘色瓷的典型特征。

3.越窑秘色瓷菱花口盘

盘五瓣菱花形。敞口、浅斜腹,平底。内、外施青釉,釉质莹亮。外底有支烧痕。花口盘造型受同时期金银器影响,白唐代中晚期开始流行,至五代最为盛行。

二、法门寺博物馆

1.五瓣葵口圈足秘色瓷碗

通体施青绿色透明釉,釉面均匀莹润,胎质细密呈灰白色。五瓣葵口形制,口沿外撇,通过等距分瓣形成花朵形态,圈足外撇的弧度与碗口曲线呼应。

2.五瓣葵口凹底深腹秘色瓷碟

整体呈现五瓣葵花口形态,口沿作五曲弧形设计,腹壁斜收形成深腹结构,底部采用凹底设计,使特定光线角度下可产生“碟内明澈清亮,如雨后春草,似盛满碧波荡漾”的独特光学效果。器足部位可见双层糯米状支烧钉痕,排列严谨有序。

三、苏州博物馆

1.五代秘色瓷莲花碗

由碗和盏托两部分组成。碗为直口深腹圈足,盏托形状如豆,盘口外翻,束腰,圈足外撇。碗身外壁、盏托盘面和圈足均饰重瓣莲花,如浅浮雕状凸起,构思巧妙,恰如一朵盛开的莲花。从露胎处可见瓷胎呈灰白色,细腻致密,颗粒均匀纯净。特别是它的釉色滋润内敛,呈现出玉一般的温润感。

四、吴越文化博物馆

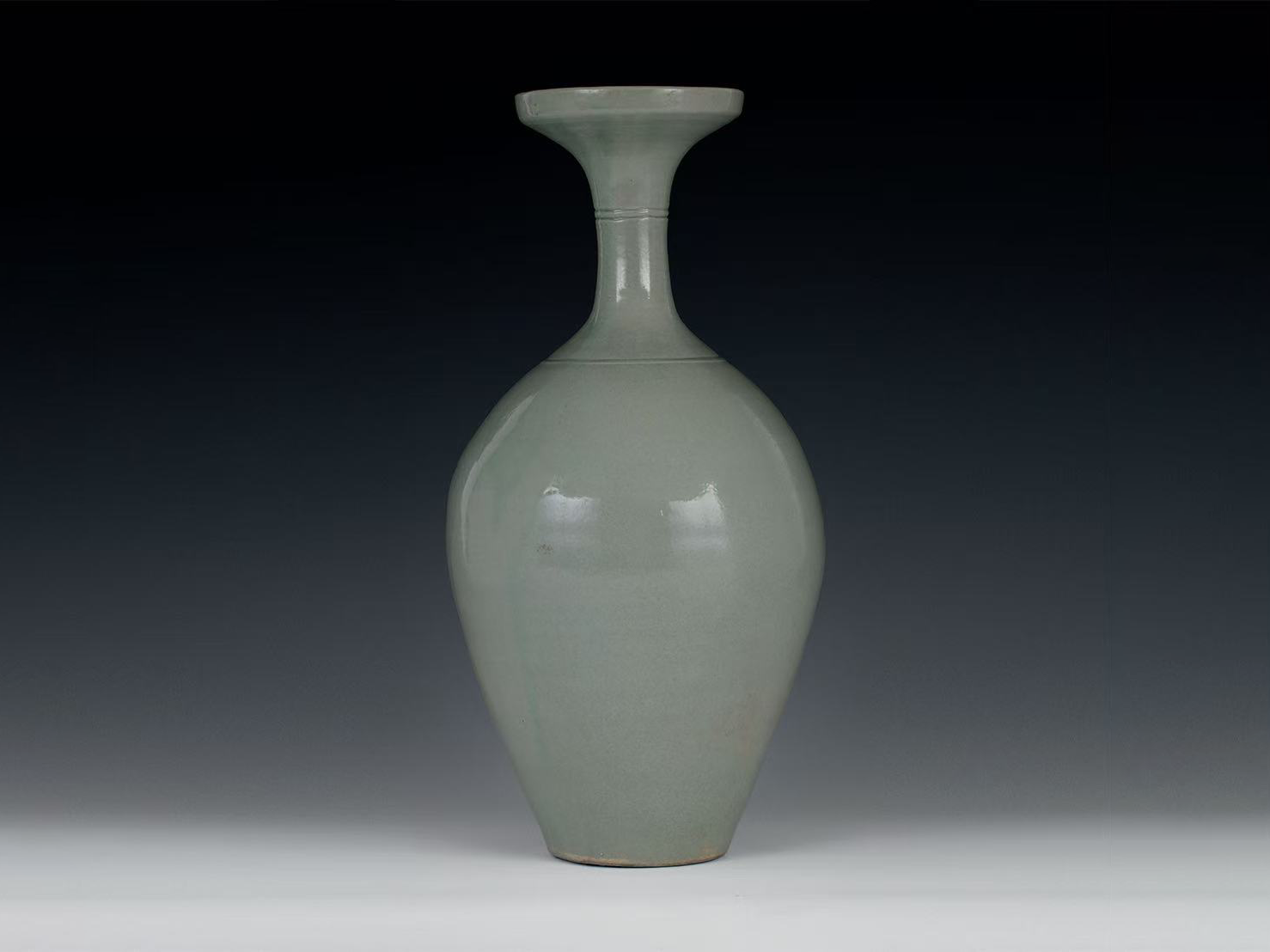

1.秘色瓷细颈盘口瓶

钱镠墓出土,器型鲜见。浅盘口,方圆唇,细长颈,圆肩,鼓腹,下腹斜收、平底上凹。 颈部有两周凹弦纹,肩部有一周凹弦纹。浅灰胎,通体湖绿色釉,釉面莹润,外底釉面发黑起泡。底面边缘残存一周垫烧泥点。

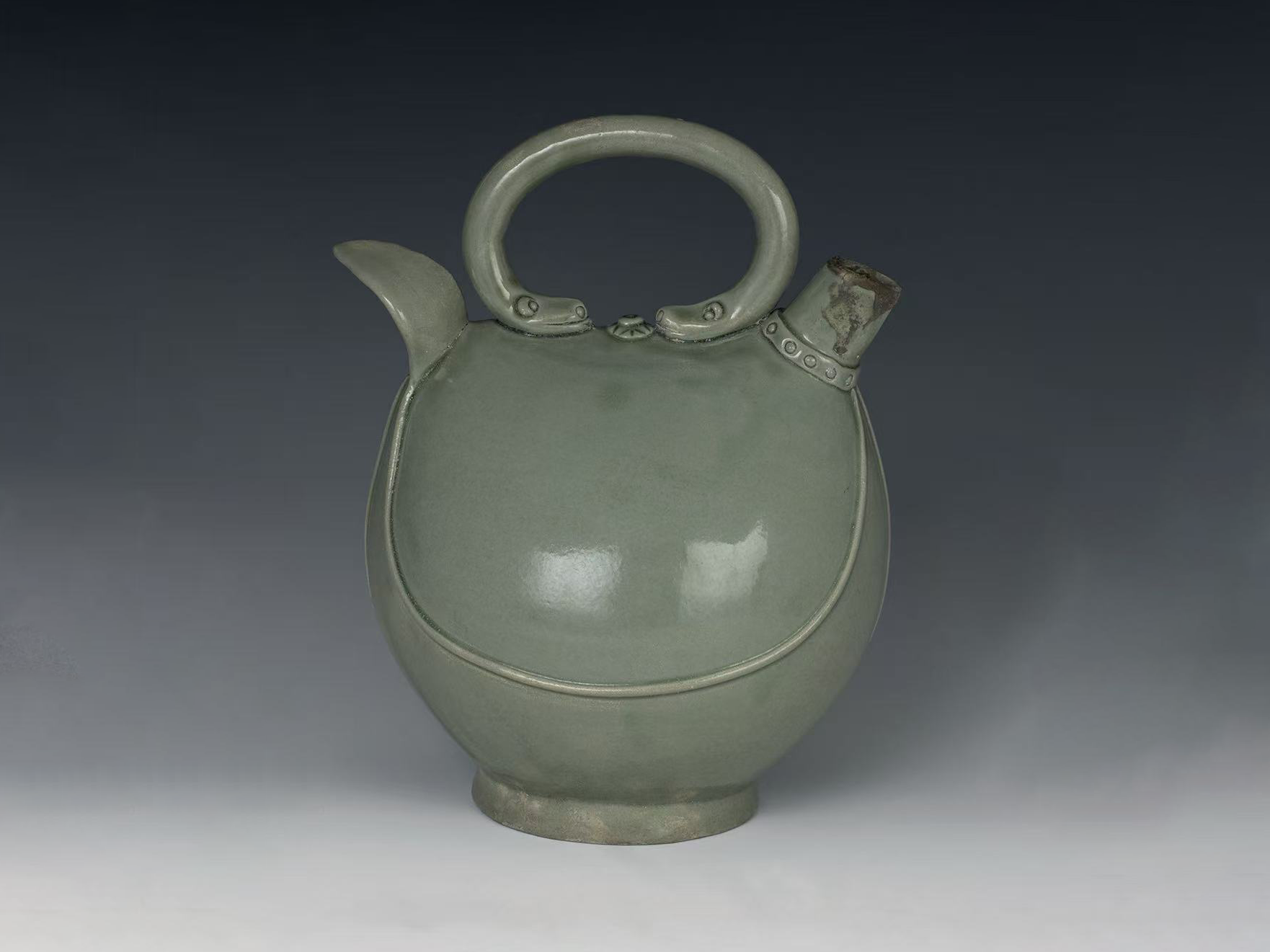

2.秘色瓷皮囊壶

浅灰胎,通体湖绿色釉,釉面莹润,足端有一周垫烧泥点痕。壶身上扁下圆,呈皮囊状,上有提梁。左右两侧和腹部各有一条凸起线,是仿皮革缝合线。腹部一侧有短直流,另一侧翘起一羽状尾,尾下有一小孔。提梁下端与壶体连接处做成相对的螭首形,两螭首相对的中心部位堆塑荷叶状小钮。

3.秘色瓷兽头足熏炉

整体由盖钮、炉盖和炉身三部分组成。盖钮由带细长管的球形腹、双层仰莲瓣和瓜棱形扁腹自上而下拼合而成,瓜棱腹下有圆筒形套榫,套榫两侧有对称的方形插销口。炉盖盔形,三级,上两级腹部分布多组花瓣形镂孔。

炉身子口微敛,宽平沿,腹部中间有两周凹弦纹,圜底,下腹部接五只虎头兽足,虎额均有“米”字,足中部有三条褶皱纹。浅灰胎,通体青釉,釉面莹润,炉盖内壁缩釉发灰。

4.秘色瓷风字形砚

瓷质浅灰胎,除砚堂外,其余部分皆施湖绿色釉。整体呈簸箕状,前窄后阔,砚面呈“风”字形,砚首低凹自然形成墨池,砚台中部至尾部设方形砚堂,砚尾有两梯形足。砚首着地处和足端均有垫烧泥点痕,器底残存少量垫烧泥点。

5.秘色瓷褐彩云纹油灯

整器钵形,敛口,斜折沿,弧腹,高圈足外撇。通体施釉,呈青黄色,釉面滋润,局部有冰裂纹。釉下绘褐彩云纹,腹部饰六组双勾如意云纹和六朵绽放的莲花,腹底和圈足饰以云气纹。器内装满未燃尽的油脂。器形端庄,工艺精致,装饰靡丽,用途明确。

五、陕西历史博物馆

1.八棱净水秘色瓷瓶

通高21.5厘米,整体呈八棱柱状造型,口沿处为双层八角凸棱,形成阶梯状装饰,颈部作十四层竹节状突起,腹部为八棱瓜体造型,棱线自肩部延伸至胫部,圈足外壁雕刻八组三角形镂孔。通体施青釉,呈现“千峰翠色”的典型特征。

2.秘色瓷五曲花口盘

盘高4.6厘米,口径25厘米,盘为五瓣花口,腹壁斜收,口至下腹部有五条凸棱,平底,外底有支钉烧痕。通体青黄色釉,均匀凝润。