在中国陶瓷文化的浩瀚长卷中,紫砂陶以其独特的材质风骨与人文气韵,在中华茶事文化中占据着不可替代的地位。从长江、黄河流域八千年陶瓷文明的积淀,到宋元明清瓷器主导生活日用的时代,紫砂陶因应散茶冲泡的饮茶习俗变革而生,依托宜兴独有的矿藏资源与制陶传统,更借江南文人雅士的品茗赏壶之风,逐渐从实用器皿升华为兼具功用与鉴赏价值的艺术载体,形成了底蕴深厚的本土文化脉络。

紫砂艺术的绵延发展,离不开代代陶人的坚守与耕耘。新中国成立后,遵循国家“保护、发展、提高”的工艺美术方针,顾景舟、朱可心、王寅春等老一辈大师以“教、产、研”一体化的模式,构建起紫砂技艺传承的坚实体系。

张红华

他们将毕生钻研的手工技艺、门派精髓与艺术哲思悉心传授,让紫砂传统在时代变迁中薪火相传。正是这样的传承土壤,孕育了一批承前启后的紫砂中坚力量,中国陶瓷艺术大师、研究员级高级工艺美术师张红华便是其中的杰出代表。

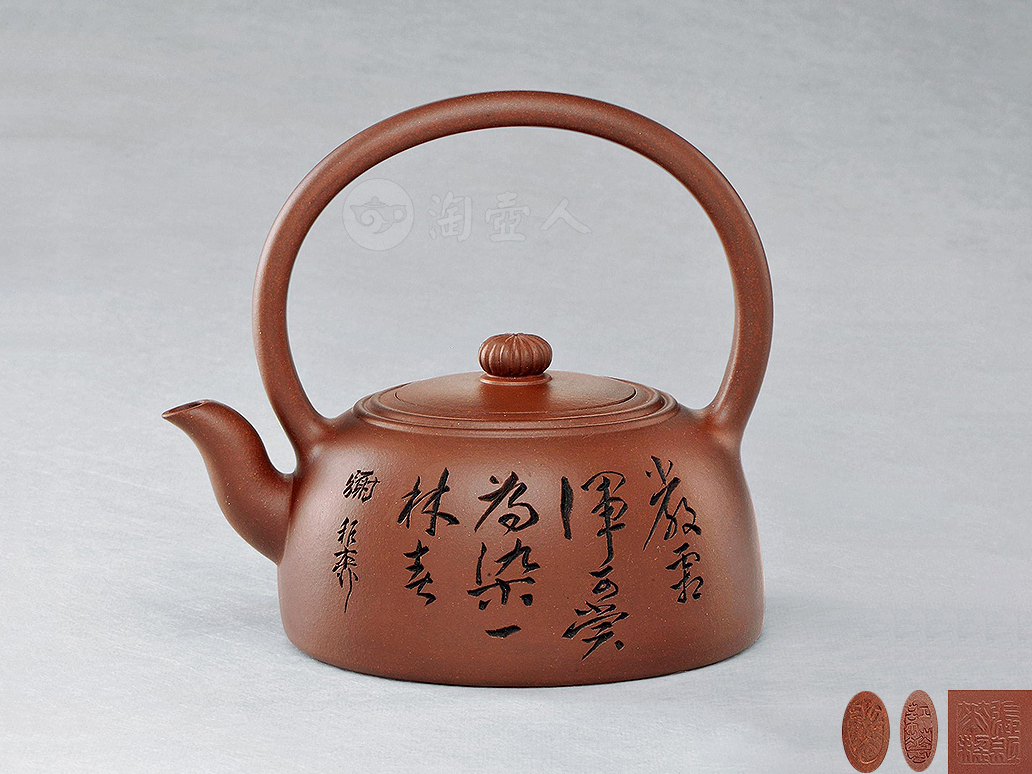

张红华紫砂壶代表作:菊顶提梁壶(谢稚柳书)

1958年,张红华从宜兴紫砂中学毕业,开启了她与紫砂相伴半个多世纪的艺术生涯。进入紫砂工艺厂后,她先拜入紫砂大师王寅春门下,系统研习紫砂成型技艺。王寅春以善制光器、花器、筋文器、方器等各类器型著称,其多变的创作风格与严谨的基础训练,为张红华打下了扎实的工艺根基。

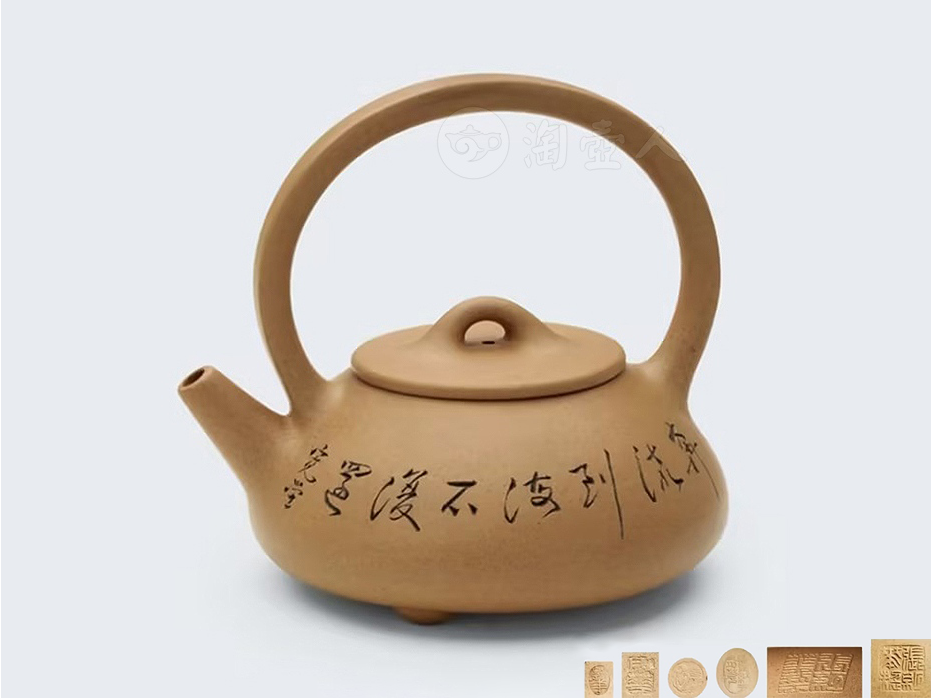

张红华紫砂壶代表作:汉园提梁壶

随后,她转入紫砂泰斗顾景舟门下,潜心钻研传统全手工成型技艺,成为顾老门下为数不多的女高足之一。顾景舟倡导的“严谨、周到、唯美”的壶艺哲学,深刻影响了张红华的艺术理念。

张红华紫砂壶代表作:掇只壶(韩敏书)

从50年代进厂学艺到70年代的大生产时期,她经历了商品壶计件生产的特殊历练,在日复一日的手工制作中,将前辈的技艺精髓内化为自身的创作本能。王寅春的多元擅长与顾景舟的极致追求,在她身上交融沉淀,让她在光素器与全手工成型领域练就了过硬的“硬功夫”,为日后的艺术创作奠定了无可替代的技艺基础。

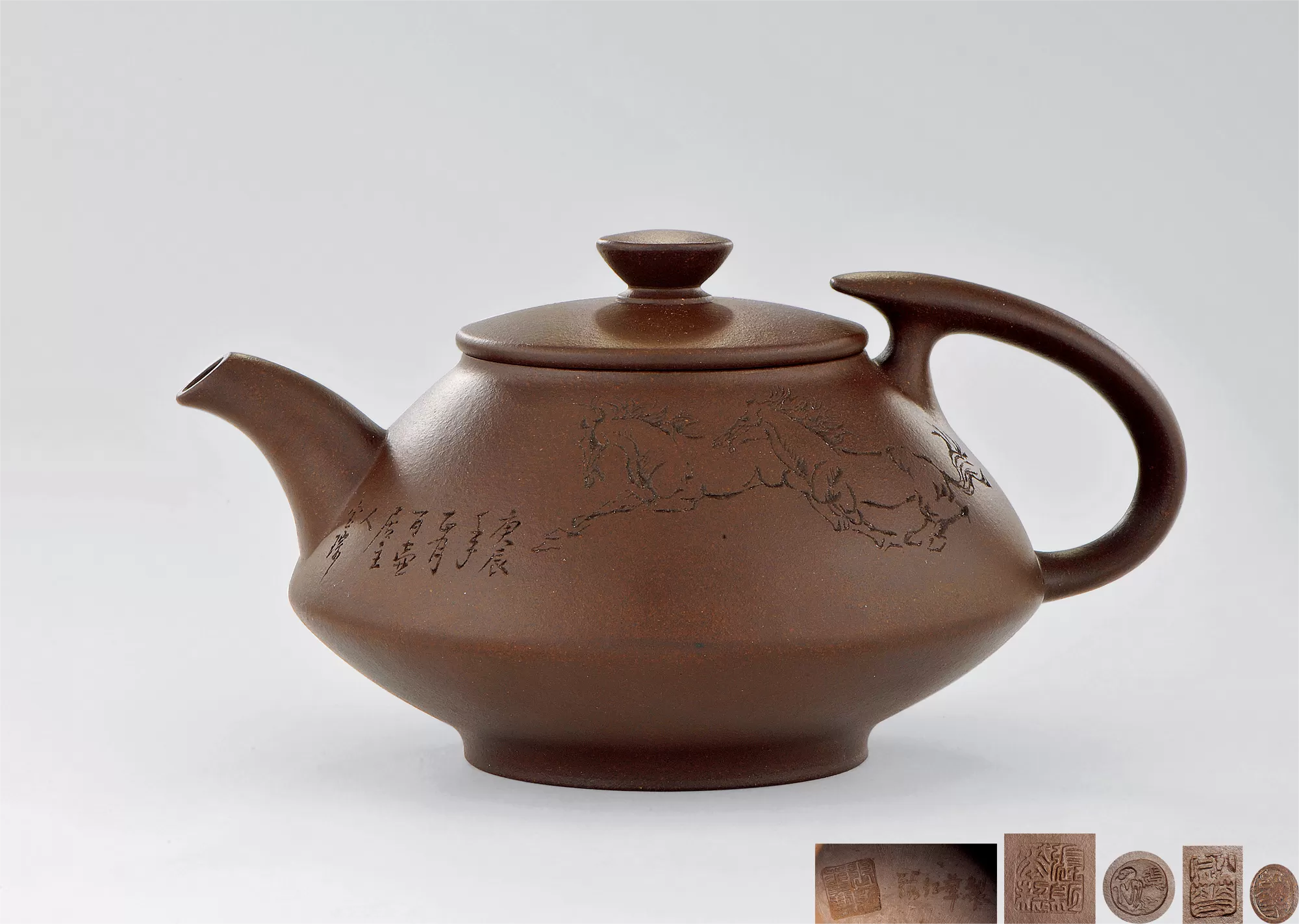

张红华紫砂壶代表作:清泉壶(关宝琮、杨仁恺书画)

70年代初,张红华凭借精湛技艺被派任车间技术员,在完成生产任务与技术辅导的同时,多次承担起为国家制作礼品陶、参与国际展评的重任。此后,她以优异业绩入选研究所工作室,专注于紫砂艺术创作与人才培养。

张红华紫砂壶代表作:松竹提梁壶

在数十年的艺术生涯中,她始终秉持“艺德为先”的理念,不仅连年超额完成创作任务,更将毕生所学倾囊相授,培养出一批成为企业技术骨干的陶艺新人,延续着紫砂传承的脉络。

张红华紫砂壶代表作:梅花周盘壶

深厚的师承积淀与数十年的实践打磨,让张红华的作品形成了“简约平和、内涵丰韵”的鲜明风格。她长于素器创作,尤精全手工成型,每件作品都渗透着对传统的敬畏与对美的极致追求。

张红华紫砂壶代表作:石瓢提梁壶(冯其庸书)

70年代,其作品“志泉”便斩获首届全国陶瓷美术创作设计评比奖项;此后,“青泉”“上新桥”“古玉”等佳作先后被故宫博物院、国务院紫光阁及英国维多利亚博物馆永久典藏;“彩灯”“秦权”等作品更在国际舞台上绽放光彩,分获萨格拉布国际陶艺展荣誉奖、日本京都世界和平文化大赏展优秀奖等殊荣。

张红华紫砂壶代表作:玉笠壶(范曾画)

宜兴的紫砂矿藏赋予作品独有的质朴沉实,而张红华将前辈的技艺禀赋与自身的艺术感悟融入创作,让每一件砂壶都兼具实用价值与人文韵味,与中国传统建筑园林、明清家具等环境艺术相映成趣,尽显紫砂艺术的独特魅力。

张红华紫砂壶代表作:太极提梁壶

从年少学艺到成为紫砂中坚,张红华的艺术生涯既是一部个人的技艺修行史,更是紫砂文化传承脉络的生动缩影。在绿色品饮茶风盛行的今天,她以诚实勤奋的作陶姿态与底蕴深厚的艺术创作,让紫砂传统在新时代焕发生机,也让人们对这门扎根本土的艺术充满无限希望。