裴石民的人生起点,藏在江南水乡的烟火里。1892年12月14日,裴石民(原名裴云庆)出生于江苏省宜兴县蜀山镇南街。父亲在古南街经营豆腐店,家境尚可的童年里,他曾读过6年私塾,打下些许文化根基。

裴石民

命运的转折在15岁那年到来。父亲突然离世,母亲身体孱弱,家中六个兄弟姐妹的生计重担骤然压下,裴云庆不得不辍学。

1907年,裴云庆来到三里外的洋岸圩村,投靠姐夫江祖臣。这位以狮球壶闻名的紫砂艺人兼商人,成为了他紫砂生涯的启蒙恩师。初涉紫砂的少年带着青涩的自信,曾将作品请名艺人黄玉麟https://www.taohuren.com/mingjia/huangyulin/点评,得到赞许后却遭遇市场冷遇。

裴石民故居

姐夫一句“只有生活(手艺)做得好,才有饭吃”的训斥,如惊雷般点醒了他。裴云庆愤而砸碎所有作品,从此潜心钻研,天赋与勤奋交织,技艺日新月异。

18岁时母亲的离世,让他更深刻体会到技艺傍身的重要性。满师后,他以“裴德铭”为印,取父姓“裴”与母名“姚桐德”中的“德”字,铭记父母恩情。

初入社会的他,既要应对壶商的压价拖欠,又要承受窑主的不公对待,交了30元入行费,坯件仍被放在最差窑位导致大量次品。这些磨砺让他悟出:生意要掌握在自己手里,要烧出好成品,就要有好窑位。

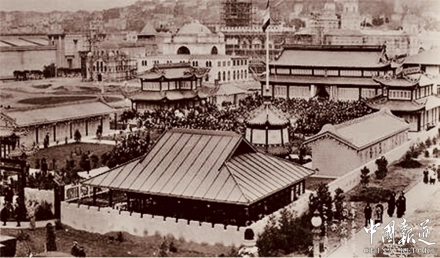

巴拿马太平洋万国博览会盛况

21岁这年,机遇终于降临。经紫砂艺人李宝珍推荐,裴德铭加入宜兴利用陶器公司,参与制作“巴拿马太平洋万国博览会”展品。在那里,他白天无法近身观摩老艺人技艺,便在夜晚借着油灯“偷师”揣摩。1915年,公司出品的陶器获博览会金牌奖章,作为重要参与者,这位20出头的青年艺人开始崭露头角。

裴石民作品常用印款

1923年,在好友金石书法家潘稚亮建议下,31岁的裴德铭改名“石民”,寓意以紫砂终身为伴。潘稚亮为他刻制的“裴石民”方章、“石民氏”方章等印章,从此伴随其作品流转。

裴石民与莫悟奇合作圈形壶杯

两年后,姐夫江祖臣将他引荐给上海魔术大师莫悟奇,这段缘分成为他艺术生涯的重要转折点。

裴石民与莫悟奇合作长方折角盆

十里洋场的上海让裴石民眼界大开。在莫悟奇的松石山房,他接触到文人雅士与收藏家圈层,两人合作创作的数百件紫砂器,涵盖花盆、茶壶、文玩等,以“悟奇陶”之名流传。莫悟奇从日本带回的盘筑工艺启发了他,而上海的文化氛围更让他的创作融入自然意趣。

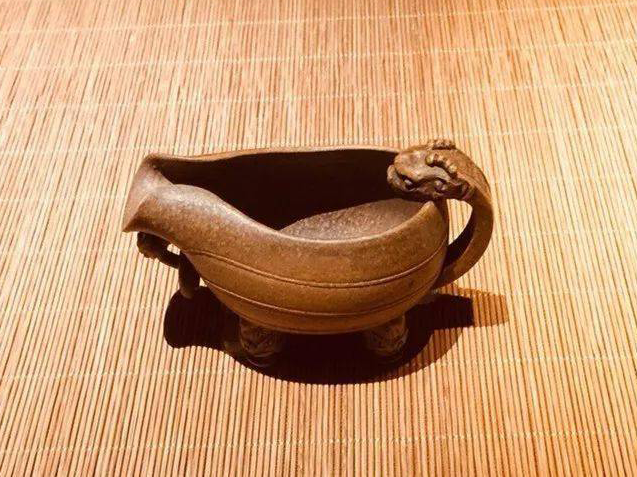

裴石民仿陈鸣远栗杯

此时的他,在花器造诣上已直追清代名家陈鸣远,赢得“陈鸣远第二”的美誉。上海画家张大根曾在文章中提及:“裴石民手巧聪慧,基本功扎实,很早就有小陈鸣远的称号了。”

裴石民仿陈鸣远匜

1928年,36岁的裴石民经莫悟奇介绍,为上海巨贾虞洽卿长子虞顺恩制陶。这段时期,他完成了紫砂史上的“二美佳话”——为储南强收藏的供春壶配盖、为圣思桃杯配托。

裴石民配盖供春壶

供春壶作为紫砂史上第一件传世珍品,缺失的壶盖经裴石民之手,化作树瘿造型,壶钮以大小灵芝呼应,古拙吉祥;圣思桃杯的杯托则完美契合原器,潘稚亮在托上刻下“名手裴石民,时方以第二陈鸣远于世”的赞誉。

裴石民配托圣思桃杯

这两件配器让他的地位在业界彻底确立,如今供春壶藏于中国国家博物馆,圣思桃杯成为南京博物院镇馆之宝候选。

从蜀山少年到沪上名家,裴石民的前半生在磨砺与机遇中铺就,他的紫砂技艺在传统与创新的碰撞中日益精湛,为后世留下了一段段艺坛佳话。