1939年,对于年轻的顾景舟而言,是人生轨迹发生重要转折的一年。上海古董商人郎玉书的到来,为这位宜兴蜀山的青年壶手打开了通往更大世界的门。郎玉书做事果决,很快便郑重聘请顾景舟前往上海“郎氏艺苑”制陶,开出每月60元大洋的高薪。

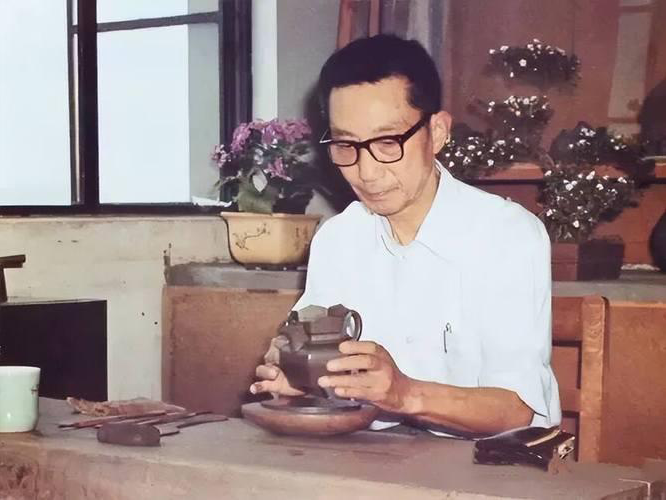

顾景舟

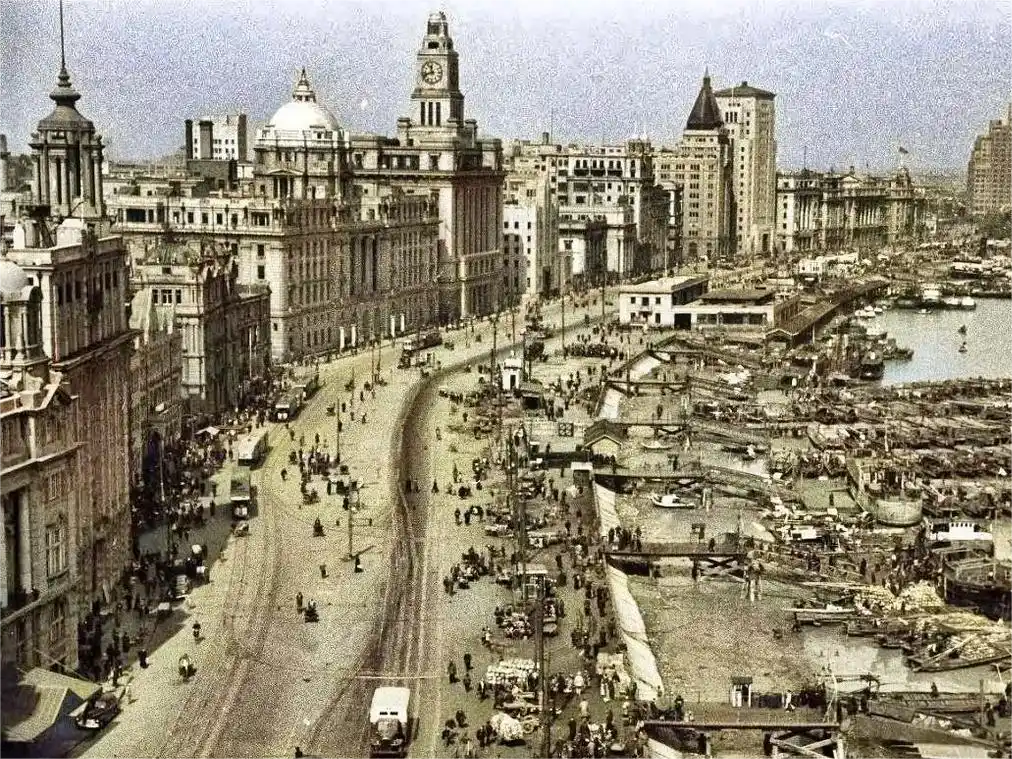

在当时的物价水平下,面粉几分钱一斤,猪肉一角多一斤,银行职员月薪10元便能养活六口之家与保姆,这份收入无疑是天降喜讯,更让从未远行的顾景舟对上海这个“梦一般的地方”充满向往。

老上海

抵达郎氏艺苑后,顾景舟才知晓所谓“制陶工作”,实为仿古“枪手”。虽有心理准备——高薪背后必有高要求,但内心仍被新奇与忐忑填满。这段经历成了他毕生讳莫如深的“加密记忆”,却也成为其艺途精进的关键起点。

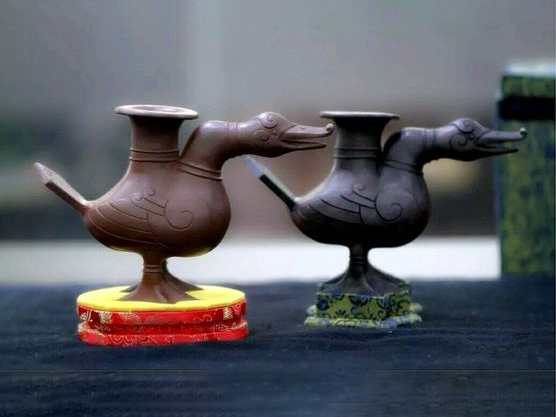

顾景舟仿陈鸣远笋形水盂

郎氏艺苑藏身于抗战时期的上海公共租界弄堂。彼时淞沪会战已近三年,公共租界被分割为日军控制区与英美意防守区,日本兵在租界门口严密封锁盘查。

顾景舟仿陈鸣远天鹅樽

多年后,顾景舟在北京故宫见到一件陈鸣远款“天鹅樽”时,难掩激动。这正是他当年在艺苑所制。当年他将素坯藏于篮中,被日本兵碰坏底座,修补后留下细微痕迹;更在壶内隐秘处镌下“景”字暗款,成为他仿古时的独特印记。

他曾坦言,仿品器型与印章全由老板定夺,自己无权过问,这份“天机”道出了当时身不由己的处境。

顾景舟仿时大彬僧帽壶

在郎氏艺苑的日子,孤独与收获并存。他被关在小屋中创作,饭菜从墙洞递入,虽伙食优厚,却与外界隔绝,更无法与其他壶手交流,“郁闷”之情难免。

但这段经历让他得以近距离接触时大彬、陈鸣远、邵大亨等历代名家真品,在临摹中感受先辈精神,技艺突飞猛进。有时仅依一张模糊照片仿制,更锤炼了他的创造力。

他自认部分作品“超过原作”,却只能在壶内留暗款,这份成就感与失落感的交织,让他早早养成用印记管理作品的习惯。当时参考的《故宫月刊》与《茗壶图录》,更拓宽了他的艺术视野。

顾景舟“武陵逸人”印款

这段时期,顾景舟自刻“武陵逸人”印章,既似陶渊明般在混沌中守清醇,又藏着矛盾与逃避,既以仿古近造假为士大夫所不屑,又以“精心于艺、无愧于壶”自我宽慰。

逛旧书店是他最大乐趣,除古典名著外,更专注《英汉辞典》、《硅酸盐》等实用书籍,为日后融合技术与文化埋下伏笔。他收养的黑色弃犬“勃拉克”,曾为孤寂生活添暖色,两次失踪的经历,更让他体会到乱世无常。

铁画轩

顾景舟与戴相明

随着抗战时局恶化,古董生意萧条,郎氏艺苑难以为继,顾景舟终在遣散名单之列。离沪前,他拜访“铁画轩”,戴家母子的宽慰让他暗下决心:“上海,我还会回来的!”行囊中新增的《造型理论》、《图案基础》,预示着他对艺术的持续追求。返乡后,面对乡公所推举的“伪保长”头衔,他断然拒绝,坚守“一介草民,靠手艺生活”的初心。

1942年早春,顾景舟终获重返上海的机会。上海标准陶瓷公司的严格考试中,他凭借扎实的硅酸盐知识与化学功底入围,最终因精准记住馄饨数量的细节被录用,成为雕塑制模室技师,月薪100元大洋,在乡邻中引发轰动。这相当于十个银行职员的收入,让纯朴的壶手们惊叹知识的价值。

顾景舟“曼晞陶艺”印款

在标准陶瓷公司,顾景舟与同乡紫砂艺人蒋蓉相遇。蒋蓉回忆,他虽话少却技术精湛,乐于答疑却性情孤傲,不参与文娱活动,空余便埋头读书,如老先生般沉静。此时他将“武陵逸人”印章磨去,重刻“曼晞陶艺”,“曼晞”意为“曼妙曙光”,彰显其对“陶艺是艺术而非手艺”的清晰定位。

顾景舟三线鼎足提梁壶

他全身心投入紫砂研究,从化学分子角度解析矿土结构、陈腐变化与烧制工艺,将家乡泥料在晨雾与暮色中赋予新生,创作“三线鼎足提梁壶”、“洋桶壶”等作品。他认定紫砂不应是民间杂器或媚权官窑,而应是承载性情与才情的文人茶器,要融合文化与手艺,与书画金石媲美。

顾景舟洋桶壶

上海改变了他的生活习惯,他爱上60支棉毛衫的精致舒适,坚持热水泡脚,更明确了“素”的审美追求:安之若素、望之若素,让紫砂壶如古琴般有绕梁韵律。然而好景不长,因老板投靠汪伪引发内乱,他再度离开上海。

两次上海经历虽短暂,却为顾景舟奠定了艺术根基。广博的识见、精湛的技艺、文化与技术的融合,都从这里汇聚出发。这座城市带给他的,不仅是高薪与眼界,更是对紫砂艺术的终极定位与毕生追求的方向,成为他日后登顶紫砂巅峰的关键伏笔。